【李台源、范修語/台北報導】台北國際書展今(3)天開幕即迎來重磅活動,客家委員會與鏡文學在「國際沙龍」舞台,邀請高翊峰、張郅忻、吳鳴、張芳慈與羅思容等5位作家,暢談以客語文寫作的心路歷程。特別的是,客委會前主委楊長鎮也低調現身,他感性地說,「一個語言的生命,必須要有人『講出來』,但一個語言的靈魂,則是要透過文學『寫出來』。」希望作家透過文學,讓母語讓重新活過來,寫出客家話的靈魂。

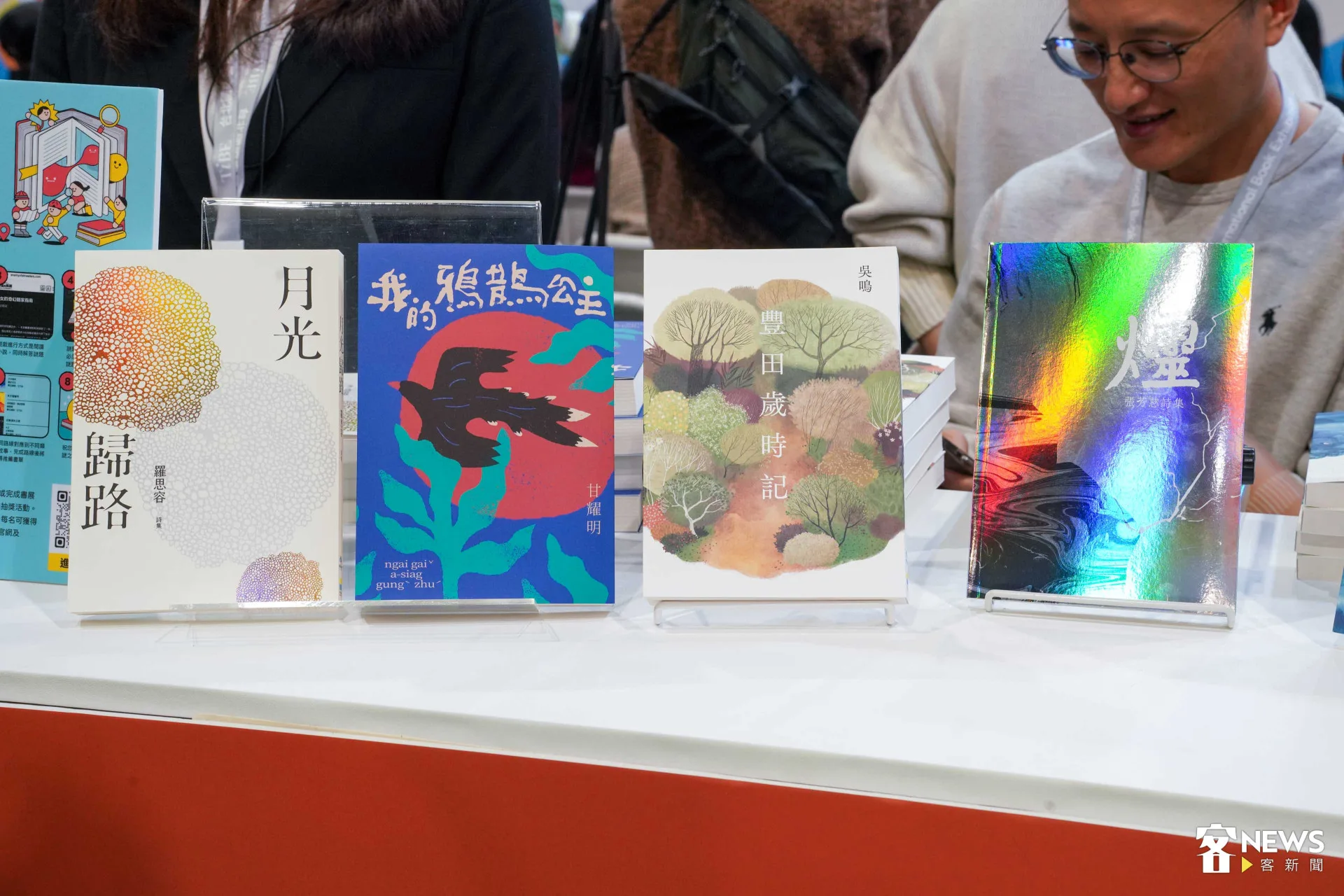

今天下午短短一個小時的講座,吸引不少讀者到場聆聽,更有不少粉絲拿著作家的創作,以及剛購買的書籍希望獲得親筆簽名。客家館與鏡文學同步在現場展出「客語文學作家創作計劃」的七本著作,包括三本小說:甘耀明《我的鴉鵲公主》、高翊峰《跳童》、李旺台《𠊎屋下个番檨樹》;兩本散文:吳鳴《豐田歲時記》、張郅忻《覓蜆仔》;兩本新詩:羅思容《月光歸路》及張芳慈《爧》。

高翊峰分享,自己成長於客家伙房,從小聽到的聲音都是客語,因此1999年他的第一部短篇小說,就「叛逆」地運用諧音去尋找客家字,書寫掃墓掛紙、寫家族故事。如今相隔二十多年後,多虧客委會大力支持,讓他有機會重新思考以客語寫作。

「小說可以把我帶到哪裡去?」高翊峰說,這次的書寫小說《跳童》讓他有機會與內心對話。他將「科幻」與「母語」的結合,在尋找客語文字的同時,「拆解」漢字與客語之間的關係,產出新的詞彙,「我寫作26、27年了,常遇到詞窮,但客語寫作讓我發現了重新拆解詞彙的可能性,讓我找到新的文字運作方法。」

「是客庄長大的這些聲音,重新給我機會思考。」高翊峰說,此刻台灣AI科技大爆炸的時代,他相信在在小說設定中的2094年,客語還會繼續存在,非常期待到那時刻的世界會有什麼變化,也希望自己的作品能為那個年代的客語盡一份力量。

張芳慈則用大埔腔客語和現場讀者打招呼。他說,詩集《爧》(大埔腔讀音:nenˋ,閃電)誕生於東勢山上的家中,書籍封面的字是父親所寫,內頁的故事則是由媽媽所寫。他笑說,東勢山上與平地似乎是兩個平行世界,讓他的創作有非常多的可能性,並用「神話寓言」來形容自己的詩集。

這本詩集誕生在我們家東勢山上。疫情後我都在陪伴爸爸媽媽,封面那個字是請爸爸寫的,內頁的小字是我們媽媽寫的。本來只想用爸爸的字,但我媽媽也很認真,這是個小故事。

「母語創作是必要的;寫作不能用華語思考再翻譯成客語,而是要直接進入客語語境,才有味道,那才是我們的話。」張芳慈更直言,不管以後的人會不會講客語,「我們現在活著就是要做這件事情。」這次很榮幸與這麼多作家一起出版新書,他的書籍只選擇一個字「爧」,只留下「電光」、「光亮之意」,希望把解讀的權利交給讀者,「你們要怎麼閃耀、還是要沉澱,自己決定。」

羅思容分享,客語要走入當代,從文化或語言上,如何繼續「破」與「立」,是非常重要的任務。他認為,詩是「一半真實、一半想像」,如何在作品中包含自己的文化、母語、自然宇宙與人性?這些議題必須經過考過,每個人最終實踐的方式都不大相同。

羅思容認為,他寫詩集《月光歸路》同時在爬梳母語文化,透過自我提問,從自己的三、四十本筆記中挑選出五十首詩,其中的「月光歸路」,在客語之中更可以拆解成「月光」與「歸路」,「月光」不只是指涉月亮的光芒,也指涉月亮本體;「歸路」既是指歸返根源、歸返家園之路,也有遍照之意,這就是客語表達情感與想像的奧秘之處。

張郅忻則分享,自己創作《覓蜆仔》是一本「失落詞典」,不只記下了平時比較少用、不去紀錄就會遺忘的客語詞彙記下來,也用來召喚自己的童年記憶。他回憶小時候阿婆都會帶他到溪邊「摸蜆」,但他與自己孩子分享這段珍貴記憶時,卻被小朋友說「好噁心喔!」他認為這是世代差異,因為小朋友沒有經歷過他的童年。

張郅忻回憶,自己在書寫過程中,不是那麼熟悉使用客語,因此他會查教育部字典、用客語播放聲音,還會問叔叔,他更記下了許多字典裡沒有,或是海陸腔獨有的詞彙。例如「飯囤」。他回新竹湖口老家詢問阿婆與嬸嬸,如何形容「很會吃」?好不容易才想到「飯囤」,意旨像囤積很多飯的容器。他說,也許自己小時候聽過,但沒記下來,「現在重新撿回來,構成這篇可愛的散文,這種熟悉又陌生的感覺,就是寫這本書最大的體會。」

吳鳴則語帶幽默地說,「我的書《豐田歲時記》,其實就是張郅忻《覓蜆仔》的前傳。我寫我與父親的時代,張郅忻摸蜆仔,我也摸蜆仔,把兩本書連載一起看會很有趣。」吳鳴父母最早也是新竹湖口人,而後搬至花蓮豐田,兩人也都使用海陸腔客語。

「你是客家人你不寫,誰來寫呢?」吳鳴感性的說,曾有朋友問他,「客家人這麼少,你寫給鬼看?」但他認為,「沒什麼不能學的,客語文也是。」這次書寫讓自己開創新的世界,他用客語來表達對這個時代的關心,寫下後山花蓮的台灣史。吳鳴更感謝作家廖玉蕙給他的讀後心得,廖玉蕙告訴他,「就算不懂客語,讀起來也沒障礙,非常棒」,讓他放下了心中的一塊大石。

活動尾聲,全程在台下聆聽的客委會前主委楊長鎮分享,鍾肇政曾說他開始寫小說時,腦袋先出現日本話,必須在腦中把日語翻譯成華語;「我二十多歲開始用客語寫雜誌文章,我很長一段的時間,必須在腦中用華語思考,才能用客語寫出來。」

「上一代文學家,接受以日語傳遞的知識,腦中用日語思考;他們的小孩,接受華語教育,腦中使用華語思考。連續兩代人,擁有同樣受殖民的語言經驗。」

楊長鎮感性地說,作家高翊峰相信2094年還會有客語,「但我沒那麼樂觀,完全沒有。2049年還有沒有客語就很令人擔心。」他說,因為有這樣的擔心,在任內才會有推動這項「客語文學作家創作計劃」。

「任何一個語言,它的生命是講話講出來的,但是語言的靈魂,要透過文學寫出來。」楊長鎮分享,斯洛維尼亞文的第一本書是一位牧師寫的食譜,透過翻譯讓母語從新活過來;大家講客,恢復客語的生命,如今客語還沒有死亡,但已沒有靈魂、沒有主體也沒有個性,因此必須靠作家「寫出來」,透過創作,再把客家話的靈魂重找回來。