編按: 攸關年輕人的事,能否容納年輕人的聲音? 近年來各級政府依法 逐步將兒童/少年(12 歲至 18 歲)參與公共事務納入政策討論過程,有計畫的培力下一代參與、理解自己的土地與社會。整個過程不只兒少在學習如何表達、提案,成年人也在學著如何傾聽、採納意見。

2021 年我們開啟本專欄「 12+ 的聲音 」,作者黃靜盈當時年僅 20 歲,從國中開始參與地方事務,至高中、大學後成為中央兒少代表,針對攸關兒少的議題提出想法。

如今,她成為一名致力於兒少權益的工作者,陪伴並支持更多孩子在各種場域為權利發聲。那些相遇與對話,讓她一次次重新理解「兒童權利」的樣貌—— 那不是口號,而是每個孩子都能被看見、被傾聽、被當作主體對待的日常。

臺灣自 2011 年 兒少權法 修正、2014 年 兒權公約施行法 通過後,兒少代表制逐漸成型。如今在許多兒少代表的會議裡,我常常看見這樣的場景:有些兒少急著讓討論熱絡起來,語氣裡帶著焦躁,會對其他夥伴甚至對培力工作者說:「怎麼都只有我在講?我一個人又撐不住!」一些工作者也常把「誰敢發言」當成評估參與的重要指標,結案報告裡不乏以某位兒少「變得更敢講話」作為培力的重大成果。

這樣的行為看似是對兒少參與的正向鼓勵,背後卻往往夾帶著權勢與壓力,甚至演變成一種情緒勒索。其他沉默的兒少不一定是沒有思考,他們可能心裡正想著:「我想說的剛剛已經有人講過了」、「我的意見寫在提案裡了」、「我還在想,還沒準備好說出來」。

然而,一方面,有人渴望每位兒少都能滔滔不絕,把場子撐起來;另一方面,卻有兒少選擇以其他方式在場——透過文字、透過點頭支持、透過安靜的觀察。這兩種不同的期待碰撞在一起,張力便一次又一次出現。它從來不是某個人的問題,而是普遍存在於許多會議裡的現象。

這些場景我見過太多次了,它們讓我不斷想問:為什麼我們總是這麼執著於「有沒有講話」?

不發言,不代表不在場

在學校,舉手發言一直是「好學生」的象徵;在會議裡,誰敢講、誰講得快,就被視為「積極、有參與」。久而久之,發言變成了參與的代名詞,言語訴說成為一種在場證明,那些沉默則被貼上缺席參與的標籤。

現行的會議體制中,行政制度更強化了這個習慣。對於不熟悉兒少參與的官員來說,最容易看的參與數據就是「誰講了話」、「講了幾次」。於是,報告裡記錄的不是誰準備資料、誰寫了提案,而是誰搶到麥克風,發言成了最好交差的 KPI。這樣的邏輯,其實只是 制度的偷懶 ,它把兒少的多樣性壓縮成一個數字。

十年前,很多兒少上臺時聲音小到聽不見,這幾年,我們看到明顯改變:越來越多兒少能在大人面前直言,甚至挑戰官員。這確實是進步,但如果進步的標準僅停在「誰敢講話」,那就會 製造新的壓力 ,不擅長講話的兒少會被當成不積極;準備好但沒機會講的人會被忽略;

甚至,那些正在聆聽的人也會開始懷疑:「我是不是不夠格?」當單一的外在行為表現變成標準,代表制就變成表演,這 不是 我們推動兒少參與的初衷。

《 兒童權利公約 》第 12 條是這樣說的:每個兒少都有權表達意見,並獲得適當考量。但它從沒說,兒少有「必須發言的義務」,也沒有說「表達意見」的方法只限口語表達。我們卻常常把「可以」扭曲成「一定要」,久而久之,兒少們會覺得:「我必須一直講,才能證明自己有參與。」這樣的氛圍,是以「自由」為名的「壓力」。

兒少的參與形式本來就很多樣:有人寫在提案裡,有人用便利貼或圖像表達,有人用眼神支持他人,有人則把會議精神帶回社區,分享給更多人,我們不禁想問,這些難道不是參與嗎?

在大部分討論的場合中,雖然眾人多半期望誰都能夠平等被聽見,但事實上年紀、性別、氣場,甚至只是說話的速度,都會影響一個人能不能被認可。兒少會議裡這種現象又特別明顯:說得像大人的兒少,容易被讚賞;還在摸索、講話斷斷續續的兒少,則很快被貼上「不積極、不成熟」的標籤,但其實,這不是兒少能力的問題,而是我們大人習慣用自己的標準去判斷。

從「假參與」到「共享決策」,兒少參與的8個階段

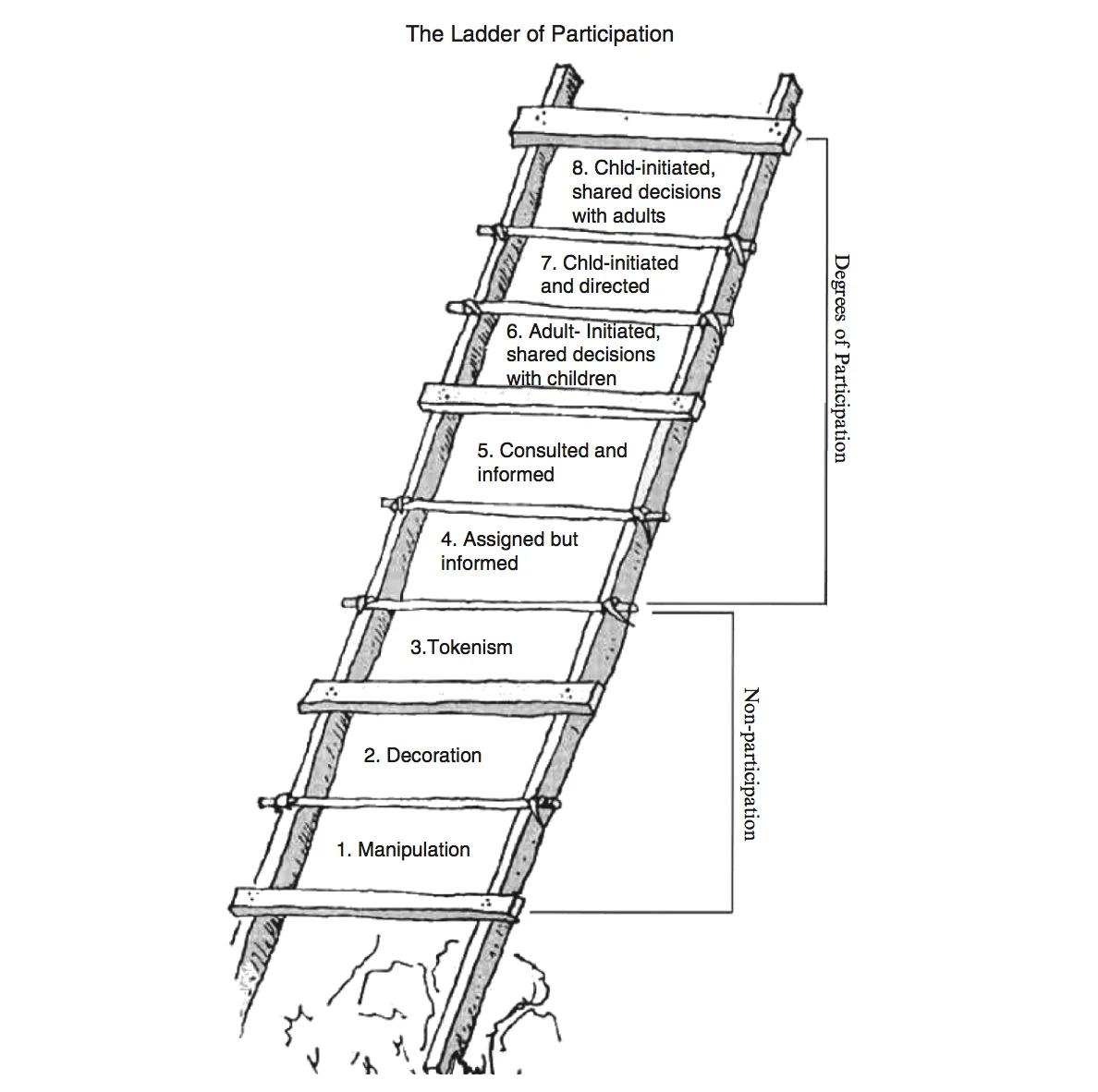

真正的參與不是看誰搶到麥克風,而是看兒少能不能 在過程中理解、被尊重 , 學者羅傑·哈特(Roger Hart )在聯合國兒童基金會(UNICEF)的 經典報告 中,以階梯作為模型,把參與分成 8 個階段,從最底端的「假參與」一路到最上層的「兒少主導並與成人共享決策」逐步劃分。

階梯中的前 3 階其實都不是真正的參與,第 1 階「操弄」,是指兒少被大人利用,卻完全不理解自己在做什麼;就像被叫去遊行舉牌,卻不知道遊行是為了什麼;第 2 階是「裝飾」,指兒少被當成點綴式的存在,像是在典禮中被指派表演唱歌,卻與議題本身無關;第 3 階「象徵性參與」,則是我們目前在臺灣的政府會議中,最常遇見的情況:看起來讓兒少上臺講話,實際上他們的聲音根本不會影響任何決定。

從第 4 階開始,兒少才真正走進參與的實質意涵,「被指派但知情」意味著兒少知道自己為什麼被邀請,以及明白自己角色的意義,像是被安排做主持人,並事先被告知活動目的;再往上是「被諮詢並獲得回饋」,兒少的意見會被收集,而且能收到「大人將如何處理」的回饋,避免石沉大海,這樣兒少才會知道自己的聲音有重量。

第 6 階開始,就是 共享決策 。「成人主導但與兒少共決」,是由大人發起,但會邀請兒少共同決定細節,例如社區活動由工作者規畫,但會和兒少一起討論流程或內容;第 7 階「兒少主導,大人支持」,則是兒少自己有想法,大人退居幕後提供資源;最後最高一階,「兒少主導並與大人共享決策」,是雙方在平等基礎上協作,既有兒少的發起,也有成人的經驗支援,彼此是夥伴而非上下的權力關係。

這個階梯提醒我們,參與不是一刀切的「有或沒有」,而是一個過程,不同的兒少會停留在不同階段,這都沒有問題,重要的是,我們不要把兒少壓在下端,裝飾、操弄或象徵化,卻口口聲聲說「這就是培力」,如果我們只盯著「誰講了幾句話」,其實就是把兒少推回第 3 三階的象徵性參與,看起來在場,實際上沒有任何力量。

而真正的培力,是要陪著兒少往上走,從理解、嘗試,到逐步能跟大人一起討論,甚至自己主導倡議,這樣的參與,才會讓兒少感受到他的在場是有意義的,所以,大人的責任,不是把兒少推到臺上,而是要 練習交出權力 ,相信兒少並鼓勵多元的表達形式,直到能在討論裡,真正跟大人平等地共享決定。

打開寬闊想像,接納多元參與形式

如果我們不希望兒少的參與被簡化成「有沒有發言」,就需要在制度設計與培力實踐上做出調整。首先,會議紀錄和成果報告不應只統計誰講了幾句話,而應包含不同形式的參與,例如:誰在會前做了資料蒐集、誰完成了文字提案、誰在小組裡提供了安靜卻穩定的支持;

其次,會議流程也可以更有彈性、方法更多元,除了公開發言,還能引入便利貼、圖像、匿名回饋、分組討論等方式,讓不擅長即席發言的孩子也能有被聽見的管道。行政單位的評估指標也需要改變,不能只要求「幾次發言」,而應檢視孩子的意見是否被理解與回應,是否有延伸到後續的政策或行動;

最後,培力工作者本身也要練習交出部分控制權,相信兒少能夠提出不同的聲音與形式,而不是因為交代壓力就把焦慮轉嫁給孩子。這些小小的調整,才能讓參與不再停留在「象徵性的在場」,而是真正逐步走向共享決策。

作為培力者,我們常常處在一種微妙的位置:一方面,我們知道每個兒少表達方式不同;另一方面,我們要交差、要寫報告,於是,我們開始緊盯誰講了話、誰沒講,然後下意識地催促:「要不要多說一點?」

但請記得——發言只是表達的一種,不是全部。如果我們只算兒少講了幾句話,不只低估了他們的力量,也縮減了我們對「參與」的想像,不要讓我們需要對誰交代的焦慮,變成兒少沉默的壓力。

我們需要一種更寬闊的想像。會前查閱資料、寫下提案、在會議上用眼神支持夥伴、會後把訊息帶回社區——這些,都是參與。真正的團體組成應該是多樣的:有的像火,推動進程;有的像水,潤物無聲;有的像土,安靜卻穩固,每一種在場方式,都值得被承認。

兒少代表,不是神主牌,也不是說話機器。他們是活生生,有著自己個性與專長的人們,我們的任務,不是把他們變成大人口中的「理想代表」,而是給予安全與自由,讓他們能用自己的方式參與。

真正的參與,不在於誰說了多少話,而在於我們能否給予每一種在場方式同等的價值,當我們有勇氣放下對「話語數量」的執著,我們或許就能真正聽見,那些看似安靜,卻一直沒有離開的聲音。

延伸兒少表意&權益:

1.

臺中市政府取消兒少代表制?名稱可以改,權利不能被偷/【眾聲相 EP142】

2.

把話語權還給孩子,他們會設計出什麼樣的交通?/裕隆城兒童參與式工作坊

3.

以兒少為中心的節目製作:從幕前到幕後、從創造到拍攝,都讓孩子當主角

4.

江家欣、李坤融/障礙青年找不到工作,刻板印象和制度扭曲斷生路

5.

工藤/小孩的專屬陪伴員:和小胖威利孩子玩樂中復健、上山、潛水,等待每個成長動機

每一天,為了讓社會對公益的想像不只有「愛心」,為了讓身心障礙者、無家者、脆弱青少年等無聲的群體被聽見,《Right Plus 多多益善》以新聞專業投入公益,用僅僅 6 個專職夥伴堅持至今。

在沒有充足設備、不仰賴財團和政府、不做廣告化的新聞下,靠著大家的捐款,好不容易走了 4 年。有你的支持,我們才可以繼續。

你的捐款可以直接支持《多多益善》的非營利新聞工作,讓許許多多專業服務被看見,也讓那些無人聞問卻影響深遠的事,被正確的理解。

如果你認同這樣堅持不懈的投入、欣賞我們的報導,請用捐款支持我們。

The post 黃靜盈/敢講話才是好學生?不發言就是不積極?打開兒少參與公共事務的多元想像 first appeared on Right Plus 多多益善 .