9月23日下午,馬太鞍溪上游堰塞湖溢流,洪流夾帶砂石沖向下游,馬太鞍橋遭洪水沖毀,堤防隨之破損,位處溪岸的光復鄉因此遭遇洪災,水淹有一樓高。

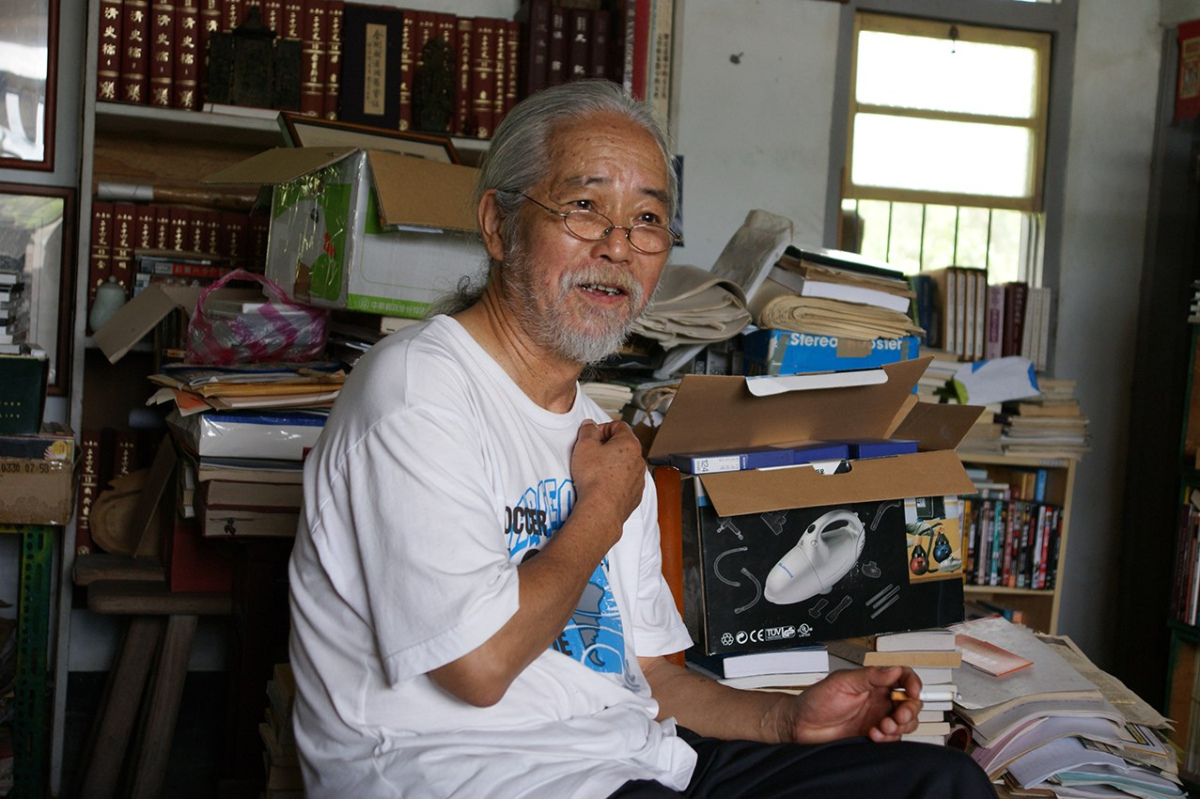

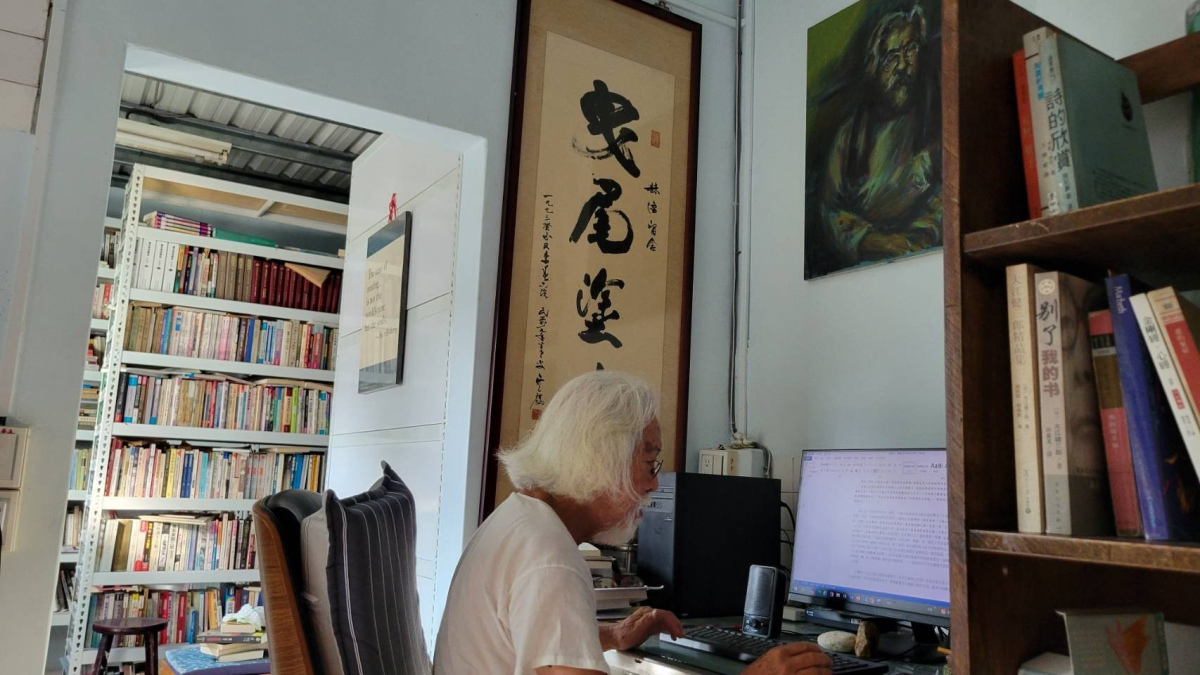

寄居在光復國中旁民宅的赫恪・魯瑪林(林明華),當時人正坐在一樓的書桌前,專心修改著《花蓮人三部曲》草稿。這位擁有導演、編劇、節目製作人、印刷廠老闆等多重身分的作家,既經歷過《人間雜誌》時期,也參與過綠色小組,自90年代返鄉定居,致力於記錄花蓮風土,錄有無數影帶,寫有大量筆記,還曾策畫「嘎啷啷劇團」、成立「大和文史工作室」,在帶領村民演戲、舉辦畫展與舞獅活動之餘,還宛如長跑選手那般,以自己的節奏和步伐,將對於這塊土地的記憶和經歷,細細刻進創作裡。

但洪水來了。

洪水抵達之前,他先聽到周遭鄰居的叫喚聲,打開門發現滾滾洪水來襲。水跑得很快,客廳裡的冰箱一下子就被水流沖倒、漂流到房間,赫恪只能立刻關門,並轉身就往二樓逃難。水高及腰。對這位剛出院,且因病拿著拐杖的77歲長者來說,和洪流比競走並不算容易,沾上泥水的他只能拚命往上爬。

水一下子就淹過一樓。赫恪本能地拿起攝影機紀錄下窗外的景象,門外的大樹只露樹頂,水高過一樓的藍色屋簷。這影像讓他的朋友們心驚,在社群呼救:「請救救赫恪。」

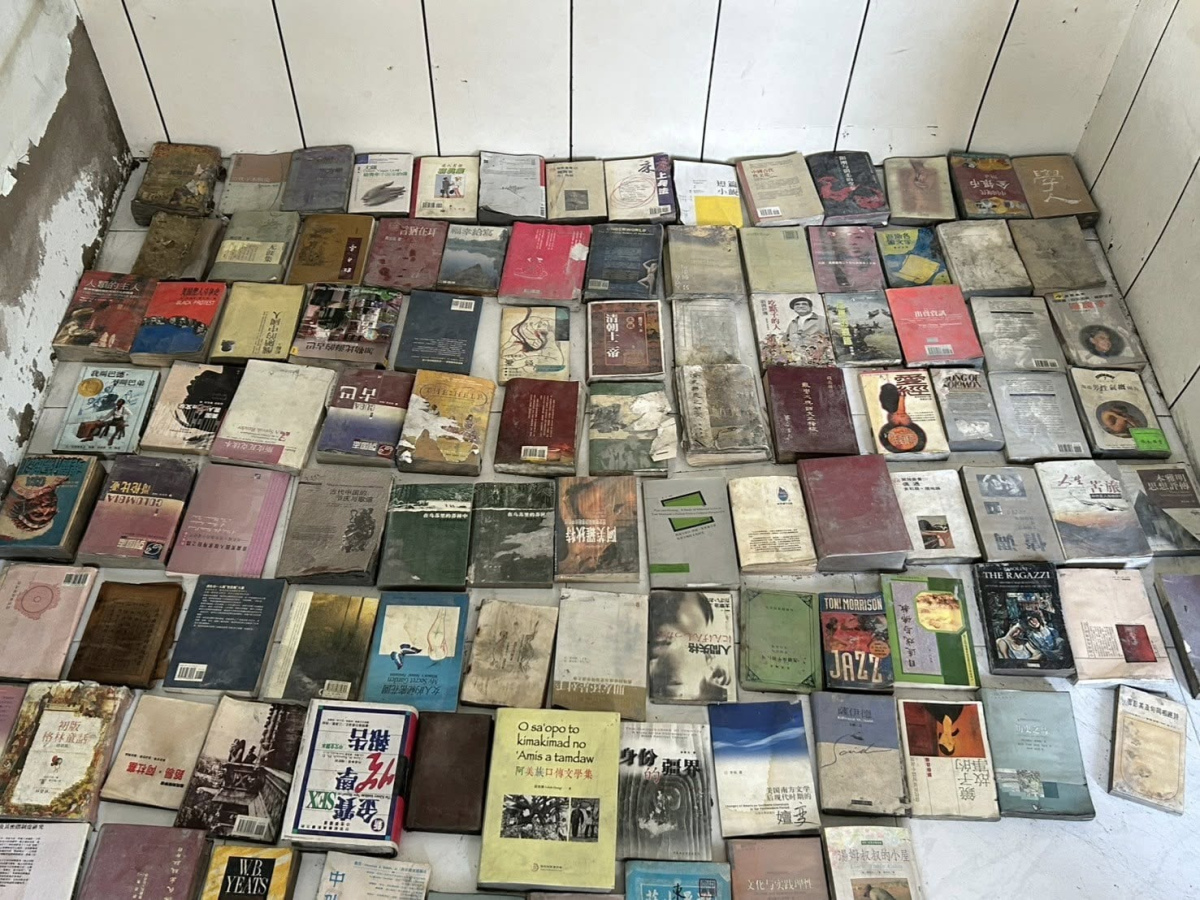

熬過漫長的一夜,赫恪是被救下來了,只是他屋子裡三萬多本藏書(絕大多數都是絕版書)以及珍貴的影帶資料,幾乎都「遇難」了。這位讀書家——他不只藏書,而是真的讀書,每本書上面都有閱讀的記號,甚至夾著與該書相關的剪報——成為這場洪災中最特別的受災戶。災後,無論志工或朋友來到他的住處,看到「書骸遍野」的景象,都替他的損失感到惋惜。

「這戶是個讀書人啊, 好難過。」有一則拍下這些「書屍」的貼文,在社群引起愛書人的注意,留言超過六百多則,無不讚嘆這些絕版書的珍貴與藏書家的品味,同時也發出「心痛」的嘆息。

「好多楊牧、好多周夢蝶。又羨慕又難過。」

「他的品味很好⋯⋯書控看了心很痛。」

但也有不少人這麼留言:「平安就好。」

這其實不是赫恪第一次遇到水災,也不是第一次藏書遭難。花蓮向來就多災,1990年歐菲莉颱風在花蓮秀林鄉銅門村釀成土石流災害,成為台灣近代首次以土石流標記災害的開始。而2001年的桃芝颱風也曾讓光復鄉大興村、大富村因土石流幾近滅村,造成慘重傷亡。過去住在大富村的赫恪就遇過兩次風(水)災,每次災難都讓他的藏書損毀一些,只是,怎麼都比不上這一次,幾近覆滅。

面對來訪者的關心與慰問,赫恪都是如此回答:「至少我還有呼吸。」

至於尚在撰寫的《花蓮人三部曲》,因有部分保留在雲端,還能等待「重建」,只是失去了電腦,也還在收容所生活的赫恪,暫時是沒有辦法回到書桌前了。

對於赫恪的損失,屋主、清華大學台灣文學所教授劉柳書琴感覺有些過意不去,總想著:「如果沒有邀赫恪來大同村敦厚路這個房子住,如果他還留在大富村,他那些田野紀錄跟藏書,是不是都還會留著?」

劉柳書琴和赫恪都是大富村出身的人。這個在劉柳書琴稱為「赫爺」的同鄉長輩,在她8歲時,曾手持攝影機到她就讀的大富國小紀錄,後來她才知道,這位「林叔叔」曾經留下他們這已經不存在的母校的影像。

夢想回鄉定居的劉柳書琴,在疫情期間買下了鄰近光復國中的一間形似故居的房子後,聽聞赫恪於大富村租屋處的屋主想要收回房子,便邀請這位尊敬的文壇前輩搬來自己的房子,專心創作。

「我身為大學的教授,從事文化工作,我怎麼會不去支援他,完成他這一生的長跑?」劉柳書琴描述赫恪是個「長跑者」,是跑了太久,跑到被文壇遺忘的選手,「他那因洪水而滅的書,很像天地同哀,也是在台灣或世界上默默做基層文化工作、不被看見的人,因為這浩劫,才閃出火光,而被注意。令人哀傷。」

劉柳書琴有兩位學生,曾以赫恪為題完成論文。而她也很敬重這位前輩,直稱「赫爺」是個前衛的人:「他只讀到小學五年級,因為覺得在這種體制下讀書,腦袋壞壞掉,小小年紀就獨自到台北闖蕩。」劉柳書琴向我補充:1960年代,西方思潮來襲時,赫恪就到西門町看電影,到重慶南路的書店逛,拚命吸收知識。直到18歲性格比較沉穩,也對自己有信心的時候,就到台大去旁聽,「我們知道的一些重要的學者,例如林文月的課,他都去聽過。」

「我是2005年認識他,第一次到他家看他的藏書,發現他的排列方法是文學史與文學流派,反映出藏書者的知識結構。你根本看不出來他學歷只有小學五年級。」劉柳書琴說,作為大學教授她感到慚愧,因為她對於知識和文學的掌握,都沒有赫恪來得多。那4趟大卡車分次搬運的書,都曾被赫恪細心閱讀,勤作筆記。

然而,洪水摧毀了這些書——泥水沖向書櫃,淤泥裹住靠近下方幾層的書,成為泥磚;而中層書櫃的書被泥水力量沖刷變形,呈現波浪狀,且緊緊黏附在一起。上層書櫃稍微完整,但也浸水濕潤,需要整理。據劉柳書琴初步計算,保留下來、沒有丟棄的(但不代表可以攤開、修復)的書冊,不到10分之1,「可能連15分之1都不到。」

赫恪稱這些留下來的書是「殘骸書」,劉柳書琴則說是「洪水書」。「這些書,它的意義就是在書的生命史上,最後的那麼幾聲嘆息吧。」劉柳書琴描述洪水過後,書冊散落的狀況,宛如櫻花散落,很華麗,但是再華麗,都抵不過生命。

「赫恪說過一句話,他說,我的遭遇只是馬太鞍居民中,一個微不足道的發生,我的事情不應該超越這個鄉或這個村的事情,而被注意。」劉柳書琴說,赫恪認為「此時不宜」討論這些書該怎麼辦,「佛祖街甚至還有人沒被挖出來呢。」

而她自己也認為,關心書本前,應該先關心作家本人。災後,確實有不少學者文化人到訪,關心赫恪是否安好,甚至幫上不少忙,當了另類的「鏟子超人」。

馬太鞍淹塞湖災害發生後半個月,約有50萬人次進出光復站。這些「鏟子超人」努力協助光復鄉受災戶清理砂土和淤泥,其中,有上百餘人到劉柳書琴家鏟土與清理。她終日忙著指揮這些志工,連飯都很難吃上幾口。

和光復鄉其他受災戶相比,出現在劉柳書琴和赫恪住家的「鏟子超人」不全都是隨機而來的志工,有許多認識劉柳書琴與赫恪的文化界、學界人士都特別到訪問候,甚至還有大學生偕伴幫忙。

此外,還有台灣文學館研究員前來救書、清華大學人類學系教授林浩立與成大歷史系教授謝仕淵也都帶著學生來幫忙。而作家王威智、朱和之更是在初期就當了「鏟子超人」。

在九二一地震與莫拉克風災災後都曾去當志工救災的朱和之,從臉書上得知劉柳書琴和赫恪家受災的情況,便獨自趕到花蓮光復協助復原。他觀察到,只要能夠陪赫恪聊天,聽他說話,就可以讓他心情變好,精神大振,「但我當時身心都在挖土模式,只掛念著挖土,沒有辦法聊太多。」

災難初期,家園復原、硬體重建為要,文化或精神物事,都是其次。

半個月過去,除了被黏著在書櫃上無法移動的書冊外,赫恪住處被保留下來的書,大多都已被清理數次,抖掉泥沙、曬過太陽,顯得乾爽不少,但淤泥包裹過的痕跡仍很是清晰,有的書甚至連同泥塊直接裝箱擺置,宛如一種裝置藝術。

這種汙泥滲入的書,於我並不陌生。2001年,納莉颱風來襲,玉成抽水站故障,水淹台北市,而辦公室在松山火車站附近大樓地下室的我,間接成為受災戶——汙泥黑水灌滿整個辦公室,水退後的惡臭與泥濘,讓整個辦公空間物件直接作廢。當時喜歡在辦公室囤書,收集剪報資料的我,收集的各種套書(如科幻經典小說《螞蟻三部曲》)也都成為垃圾。

那時我無法果斷地丟棄書籍、資料,每一本、每一套我都百般思量,拿起來清了又清,聞了又聞,總覺得還是可以保留下來。我保留的其中一個剪報文件夾,過了好幾年,汙臭味還清晰可聞,由此可以想像當年眼前的每個物件有多麼不堪。

至今我已不記得哪些書留下,哪些丟棄。但看著赫恪的書架,以及正在房間角落、戶外平台曬曝的書,乃至那成堆勉強維持書型的「紙冊」,我忍不住好奇:該怎麼決定哪些要留,哪些丟棄?

「哪些書要留著不是我可以決定的,是水決定的。」赫恪簡單回應我這個問題。但劉柳書琴則想盡可能地保留這些「洪水書」,以作為教育之用:「我就留著,我也不知道這些發霉書能留多久,三個月,三個禮拜,還是三年?」她說,自己想透過留書的方法,來支持這位花蓮作家,希望這些「殘骸」,能夠陪到他百年,「百年以後,這些東西有沒有用,我們再來討論。」

來赫恪家幫忙的,多是愛書人。這些志工會邊整理、邊嘆息。劉柳書琴曾看到一位媽媽一邊刷書,一邊對女兒說:「我少女的時候,都讀愛亞的書。」接著便為女兒說起書來,刷書的手也沒停下。

「我這個大學教授在旁邊覺得自己被比下去了,高手在民間。」劉柳書琴自嘆弗如。同時發現,殘骸書、洪水書的整理過程,也是可以發生親子共讀的效果。

但也不是每一個志工都有心,尤其災後初期的泥濘慘況,只會讓人滿腦子都是盡快整理的念頭。因此,最初進入的志工,看到汙損殘破、黑到無法辨識的書,就是一股腦兒地丟,往屋外的泥土堆丟,「你知道這些人對書或許是沒什麼感情的,他們只告訴你這個有細菌、那個會發黴,就拚命丟。」劉柳書琴說,那些書被丟出的拋物線很漂亮,但看了實在太難過了。

這不是劉柳書琴獨有的心情。我曾在社群上看到一名受災戶(jlugv)的心聲:「每天看到家裡又髒又亂,每天都要面對一群不一樣的志工進到自己家裏面,每天都要被問這個東西你還要不要,不要就丟了。天色一暗,來幫忙的30幾個人差不多撤掉了,大家都很開心,覺得過得很充實,做了一件好事。但自從開始清理的那一天開始,我好像還沒打從心底開心過,也很難發自內心的感謝那些志工,一切好像都太快太急了,感覺沒辦法好好接受這些人這些事。」

也曾有志工反映,在為受災戶清理家園時,對方對於什麼該丟、什麼不該丟,常常拿不定主意,他本來感到不耐煩,但後來細想,這或許是對方珍貴的記憶,需要考慮。

在赫恪家,望著已完成初步整理的書,我仍然思考著:他們如何決定什麼要丟,什麼不丟?

例如,赫恪長年拍攝紀錄留下的大量磁帶,也都混進泥沙。他認為最珍貴特別的影像都已經被毀,留下來的影帶,都只是尋常的紀錄,但對劉柳書琴而言,這些紀錄保留了他創作裡的人物景象,深具意義。

災後多次進出赫恪家的成大歷史系副教授謝仕淵在與兩人討論後,帶了夥伴和學生們利用雙十連假再訪光復,動手整理磁帶,並協助判斷哪些照片可以留下修復,哪些要捨棄。而他也不只協助赫恪,只要社區裡有人提出修復、整理照片或文件的要求,謝仕淵也會帶著夥伴一起去進行專業評估、整理。

例如,女足國手陳曉娟的妹妹希望能夠保存祖父的結婚照,於是,有一組人就在紙質修復師丘世馨帶領下,在那曾多次受水災影響的屋子裡,仔細整理照片和文件——即使連空白收據都被好好處理。「要不要丟,由屋主決定。」丘世馨笑著回我。

「但是我自己其實在博物館的工作最大的刺激、最大的重新的思考,就是到底什麼是『材料』?」站在陳家屋外,謝仕淵指著屋內攤平處理的照片說,這些對他言就是材料。但在這些材料之前, 還必須面對材料所有人目前所處的狀態,包含心理的、生活的,「像這樣加起來一個桶子的照片,他如果要丟掉,我認為在這樣狀態下的人做這種選擇,也沒有什麼不合理的。我們外來的人,沒有辦法說什麼話。」

謝仕淵表示,對他這樣的博物館學者來說,一開始會跟人類學家一樣,面對一個人生活的日常空間,去選擇丟棄或保存,但學者的問題意識就被埋在那個日常裡面,從中產生應該捐這個或那個的意念,「但想要保存東西的人,往往不是只要保存那個物體本身而已。」

在他看來,客廳裡展示的家庭記憶或當兵的紀念,就是「生命史的平台」。但當災難一來,人們可能就會和某些物體或記憶產生斷絕,「在這樣的狀態下,你就要觀察人會選擇留下什麼,又會選擇和過去做哪些割捨。」

「面對災難,沾滿泥水的物件,經常在一心恢復家園的意志下,迅速被丟棄。救災行動當然要以迅速恢復當下生活秩序為主。那我們做著的細活,是不是救災?!」與當事人的溝通和過程的倫理難題,都是謝仕淵不斷在思考的,但在這之前,他只能鼓勵學生參與行動,不斷向學生闡明行動的意義:「我們沒有渾身污泥,不代表只是來逛逛!」

當外界都看到大量志工投入鏟土、挖水溝、物資整理與補給、義煮、來回運送的小蜜蜂、消毒、垃圾清理等,從硬體到後援的救災系統時,有一群人隱身於屋宅之中,慢慢做著文化與記憶修復的工作,除了謝仕淵帶領的團隊外,台南藝術大學音像紀錄研究所的師生也是這樣的「修復超人」。

我曾聽過災民跟我強調照片的重要。2008年,我在汶川地震中認識一名孩子都在震災中死亡的映秀母親。地震發生過後,四川下起大雨,她冒著大雨在殘壁破瓦中徒手挖掘,設法將家人的照片挖了出來,細細清理,送去護貝,好讓自己能夠記得與女兒們相伴的時光。

謝仕淵也有類似的經驗,2016年高雄美濃地震讓台南維冠大樓倒榻,死亡人數超過百人。當時擔任國立臺灣歷史博物館副館長的他,設法在惡劣的環境下搶救一兩千張照片。地震周年,台史博舉辦照片招領會,有對夫妻在謝仕淵面前認出兒子的照片,旋即哭了出來,因為,他們害怕忘記兒子長什麼模樣,「對於人的記憶,會不會因為缺乏了具體的載體,而隨著時間慢慢模糊了?」而這個經驗讓他深刻感受到,這就是博物館學存在的意義。

「照片是這100年來一個特殊的發明和載體,是臺灣人記錄自身生命經驗與社會活動的方式。」謝仕淵表示,但照片也常因為災害而損毀、散落。

我在日本311大地震發生後第三個月進入災區,海嘯經過之地,獎盃、課本、家庭相簿散落在路上,都還沒有人將它們清走。當時我想:「這些物件的主人去那兒了?他們還活著嗎?這些災民珍貴的記憶會往哪裡去?」這問題放在我心裡很久。

而這個答案,也在十餘年後的今天,從謝仕淵口中得到回答。他說,311災後,他到日本的博物館擔任訪問學者,觀察博物館學者進去村子,努力保存照片跟搶救資料,具體呈現博物館學者的自我察覺與公共責任,「從日本的經驗當中,我學習到學術社群應該思考,如何組織公眾一起參與災後記憶搶救的工作。」

源此經驗,記憶工程的重建,於謝仕淵而言,重要性也不輸給硬體的重建工程。而相較於維冠大樓,光復受災的情況與搶救照片的機會更大,謝仕淵認為,在環境清理的後期,正是他們這些博物館學者、文物保存專家進場的時候,「很多事情也是在這個階段會被揭露與出土。」

「紙質物體、照片,是難以抵擋災害的破壞,而災害又幾乎影響了整個光復鄉,這可能是百年生活記憶集體毀滅的危機。」謝仕淵表示,照片、影像紀錄不只承載家園記憶,還和社會網絡、空間地景有關,可以幫助我們理解光復,所以留下照片很重要,「但我們也只能呼籲大家不要丟。」

謝仕淵的想像是:留下照片,帶著學生一起將照片的故事找出來。如此可變成地方重建自己記憶的一種社會行動,也是災後重建的一項重要工作。由此可知,修復超人、博物館學超人、文化超人的進場,才正要開始而已。

作為家鄉在災區的文史學者,劉柳書琴也有同樣的願景。在光復整體的災難故事裡,一切都是環環相扣,她希望大家不要只是看到赫恪的書頁散開,不要只看到財物損失,也要看到精神與文化的損失。

然而,志工的進入和眾人的關注,才讓彼此產生連結,就像1923年關東大地震讓東京付之一炬,但現代東京仍然從災難中站了起來,「光復雖然不是台灣的東京,但在這場災後後,它產生了新的意義,就看我們大家在災後這個過程能夠連結什麼,創造什麼。」

「當我們把物質的東西拋棄以後,或許就像赫恪的書一樣,他把這一生的、甜蜜的重擔都放掉了以後,他就自由了。」劉柳書琴說,我們也是一樣,經過災難的馬太鞍、丟掉許多物品的馬太鞍,此時有了不一樣的景觀,或許下一代的光復人會以這個災難紀念為基礎,創造出新的、更美麗、更接近自然,更具有人文精神的馬太鞍。

鏟子超人剷除災難垃圾和淤泥,但我們可能要問:此時此刻,我們應該想辦法搶救什麼?留下什麼?●