小學一年級,曾稔育被交代要顧好媽媽的手工藝店。

媽媽有時外出教課,店內臨時無人。初次顧店的他沒有特權,同樣要記住店內每樣東西售價多少,行銷守則第一條:要主動跟客人說明價格。於是他極其努力地向來客講解每個物件的價錢,然而積極推銷的行為最終卻惹怒客人:「你很窮嗎?為什麼一直要跟我說這些多少錢?」

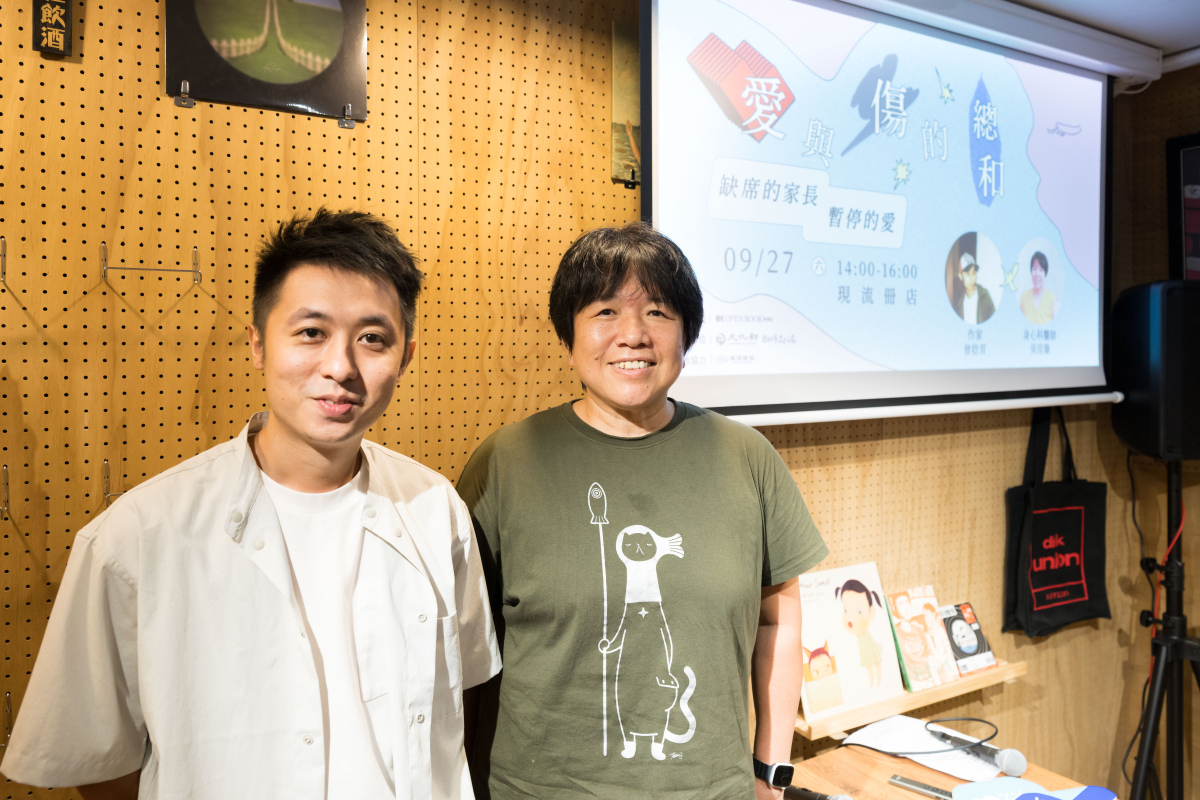

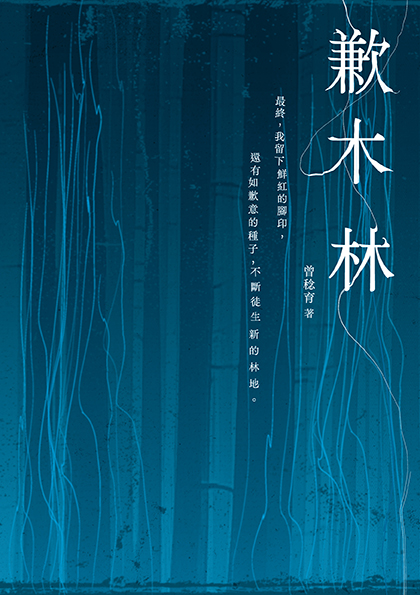

這是《歉木林》最初的起點。比起缺席的親屬,作者曾稔育提早洞見這世界的真實規則,因為印象深刻且衝擊力強,直到高中他都不太容易信任別人。母親離婚後,幼年的他屢屢遭到阿姨的提醒:母親撐起單親家庭是非常辛苦的事,所以他跟弟弟必須體貼,要幫忙媽媽分擔。然而,曾稔育主動分擔的初次經驗,卻是遭到客人的貧窮羞辱。

那一日,當阿姨回來幫媽媽顧店,發現曾稔育與客人爭執時,她狠狠打了曾稔育一巴掌。

「這件事給了我很大的創傷,讓我意識到服膺於原先講好的規則中,也未必能得到預期的回報。」曾稔育回憶自己為什麼當時會激動地與客人爭執不下:「某一方面是單親家庭從小到大,會承受很多負面的標籤,其中一個是會非常害怕別人發現你家很窮。正因為貧窮,所以我必須去多做一些其他小孩不用去做的事情。」

後來,取得東海大學社會學碩士的曾稔育,學到了新的框架重新理解這個創痛:「我忽然有辦法稍微同理為什麼客人會跟我起爭執、我阿姨會賞我一巴掌……每個人的選擇在那個當下或許都有自己的脈絡。」

講到這裡,吳佳璇醫師笑著接話,反而替稔育說話:「就算你對他兇也不會怎麼樣啊,這只是一種溝通的選擇跟方法。」

吳佳璇醫師表示,一個7、8歲的小朋友,很理所當然地不會理解到大人怎麼突然露出這一面。像曾稔育這一類當今社會容易使用「高敏感」詞彙來定義的人格類型,會花很多時間去思考整件事「為什麼發生?」。有些人則是天生鈍感,比較極端的例子是有亞斯伯格傾向的人,他會非常執著於「我就是要這麼做」,不管外界是否血流成河,那都是別人的事情,跟自己無關。

她談起這些分類,並不是為了分高低,而是要提醒大家東西方的文化差異:「我們依然處在一個比較重視家庭倫理的系統之中。所以我們會有《長女病》這一類的書寫,這對很多人來說都是無解的苦痛。」

➤什麼樣的環境容易造成親職化兒童

對談的兩人都與玉里有深刻的淵源,但玉里對他們來說,有著截然不同的生命意義。

吳佳璇談起就精神科醫師而言,她眼中的玉里:「玉里榮民醫院跟玉里醫院現在叫做衛福部玉里醫院,以前叫做玉里養護所,他們以前是沒有醫生的,都要靠玉里榮院的醫生去支援。有時候我在西部,很容易聽到家人會威脅病人說:你不乖,我就把你送去玉里……玉里那兩家醫院的醫師,在全盛時期的時候差不多一半都是我的朋友。」

對出生於這座山城的曾稔育而言,高中以前,他一直待在玉里就學。在國中之前,每班都能找到一兩位具有特殊家庭的人。曾稔育分享當時一位同班同學身處的困境:媽媽有嚴重的精神病,爸爸則是六、七十歲的老榮民。家中經濟狀況非常不好,同學的哥哥會幫忙去菜市場擺攤,但擺攤的地段不好、菜也賣相不佳,生意始終沒有起色。而那些菜沒賣完,怕浪費,他們隔天就繼續賣,一切都變成了惡性循環。由於必須花大量時間顧攤賺錢,就無法穩定顧好課業,除了課業,其他地方也多少有無法完善之處,譬如衣著上的整潔。

當親職化兒童們逐漸活成親職化少年少女,當他們進入更複雜的微型社會(學校),衣著的異味也成為顯眼的戰場:「後來,我很多同學都會去霸凌他,分組的時候不跟他同一組……我可以理解這件事,因為我也是單親家庭出身的。但是,我也不敢跟他有多加接觸。今天想來,對這件事情,我會認為是自己做得不好。」

難道缺乏來自家庭的愛,生命就注定只能走向匱乏?又或者我們該如何定義家庭應該具備什麼?甫榮獲第63屆十大傑出青年的文國士或許能給大家不一樣的方向。吳佳璇醫師指出,文國士也是由阿媽帶大,並且需搭乘長途火車,固定回玉里探視治病的父親,但他並沒有活成我們以為的,缺乏愛的兒童長大的模樣。

歷經過與各式各樣的個案交談以後,吳佳璇醫師自己本身也鬆動了對「家庭」這件事情的定義:「我現在覺得,所謂的家庭,就是一群一起共同生活的人,這些人各司其職,就叫一個好家庭。我們現在會看到很多親子關係不睦,就算父母跟孩子天天打電話,其實親子之間也未必是一個快樂的關係。」

➤書寫的癒合作用

《歉木林》中大量的家庭書寫,對曾稔育來說究竟是一種必要的整理,還是芒刺在背的詛咒?

「在台灣文學裡面,散文始終有一個特質是:我若寫我打了一個人,大家就會認定那是真實發生過的事;但如果是放在小說,就會是虛構。因此我在寫這本書的時候,最擔心的是我媽看了以後會認真覺得,我眼中的她是個很糟糕的母親……」曾稔育說,他後來大量運用社會學常提到的「同理」與「延遲價值判斷」,讓自己盡可能去理解他人的思維邏輯,保持對事件的描寫警惕。

而在寫完整本《歉木林》後,最意外的是,他與媽媽的感情變好了。

「我媽超認真看,我每次回去,都可以看到床頭放我那本書,裡面的書籤是有在往後移動的。」由於散文詳盡留下了他思考的模式,媽媽發現曾稔育的感情跟思維遠比自己以為的,還要來得複雜。這件事鬆動了母子間的關係。

吳佳璇醫師認為寫作之於創傷,是一件值得鼓勵的事。心理治療或是書寫的原理類似,都是在對腦內進行經驗的重塑。作為精神科醫師,她舉例許多病人的症狀就是失眠。如果這時候單純只開失眠藥給他,可能無法幫助病人解決問題——在協助對方釐清為什麼失眠,為什麼深夜不敢睡覺時,也要令對方重新思考經驗的意義。吳佳璇醫師舉例:

「某個個案不敢睡覺,因為小時候他們會偷聽媽媽有沒有遇到危險,有遇到要去救媽媽。慢慢回溯過往經驗會發現:他小時候可能就是『親職化兒童』——他小時候要代替媽媽做很多事。接下來,這個個案自己會意識到:為什麼我的失眠總是不會好、為什麼會得身心症⋯⋯最重要的是知道,正因為我具有這些過去,所以現在會有這些症狀也『完全不奇怪』。」

➤當我們關注他者的創傷

在梳理書寫自身創傷的問題後,講座結束前讀者發問:寫作者有沒有可能去處理「與自己無關的創傷」呢?譬如處理白恐議題,畢竟當代的年輕寫作者幾乎不可能「經驗」那樣的歷史。

曾稔育首先回應道.重要的是,「你要怎麼樣盡可能讓自己的聲音跟這個議題是靠近的?這或許需要很大量的田野。如果寫的是散文,沒有相關經驗確實會產生倫理問題。若是非散文的話,注意書寫的過程當中,是不是有足夠的資料,能符合現實中他們(受到創傷的人)所需要的關懷,會是最重要的事。」

對此問題,吳佳璇醫師也幽默以對:「有些人也會質疑男性婦產科醫師沒有生小孩的經驗,能幫女性接生小孩嗎?我自己遇到一些個案也會問我有生過小孩嗎?不然怎麼會懂他的家庭難題?我自己覺得,沒生過小孩,絕對是可以培養起自己的專業,成為一名小兒科醫生的。我認為這之間的邏輯,是有共通之處的。」●