文/陳權欣

資深媒體人,曾獲客家新聞獎、兩岸新聞報導獎、吳舜文新聞獎及曾虛白新聞獎等,目前亦是客家委員會諮詢委員。

在台灣的大時代裡,許多家庭都曾經歷過戰爭、貧窮與社會動盪。回望那些記憶,關西國小退休校長羅慶蘭與他的家族,正是一個縮影。他們以堅毅不拔的精神,從清苦走向教育與藝術的傳承,這段生命故事,不僅是個人奮鬥的軌跡,更折射出一整代台灣人的共同命運。

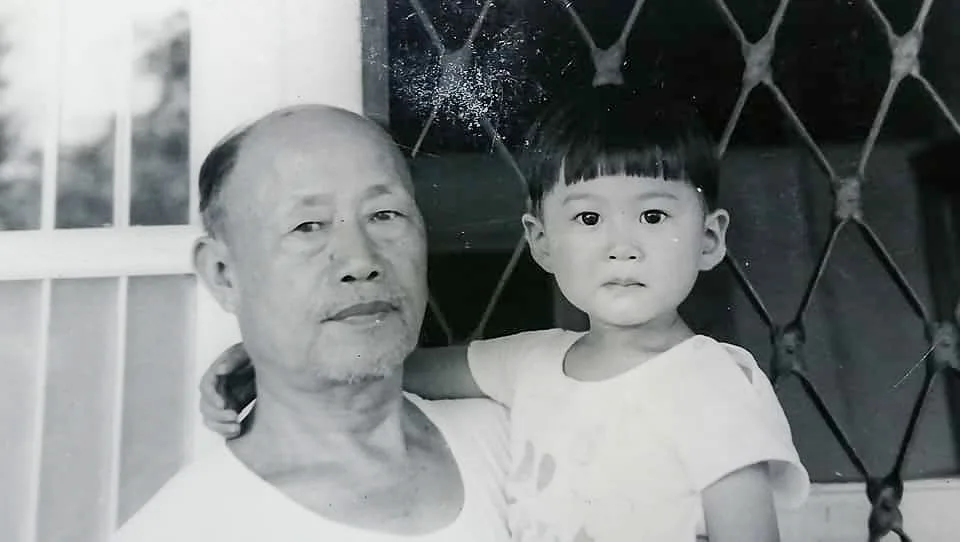

童年的清貧與天賦

羅慶蘭出生於日治時代,家境貧寒。父親靠一根扁擔替人挑擔維生,生活拮据到三餐往往不繼,只有晚餐才有米飯。童年的羅慶蘭與家人曾住在苗栗泰安鄉,與原住民為鄰,後來又搬到南湖義民廟旁的一間土角厝,借住在一位陳姓修牛車地主的屋子裡。這樣的環境,沒有澆熄他的才華,反而磨練出強韌心志。

10歲那年,他進入大湖公學校就讀。雖然沒有像樣的衣服,卻憑藉聰穎過人,課本內容都能倒背如流。六年級那年,他被推派代表學校前往台北參加總督府演講比賽。因為家裡窮困,連一件像樣的外套都沒有,還是老師借了一件斗篷給他穿。

比賽時,他臨場抽到「法院」這個題目,竟能即興編出故事,侃侃而談,擊敗全台88名菁英學生,奪下第一名。這段比賽透過收音機轉播,轟動全苗栗。隔日,他坐火車回到家鄉,但卻把借來的斗篷遺落在台北,一路上忐忑不安,以為要被責罵。沒想到回到學校,日籍老師林田德治卻興奮地喊:「羅慶蘭,你做了大事,全國都知道了!」那一刻,他才明白,自己已為貧困的家鄉帶來了榮耀。

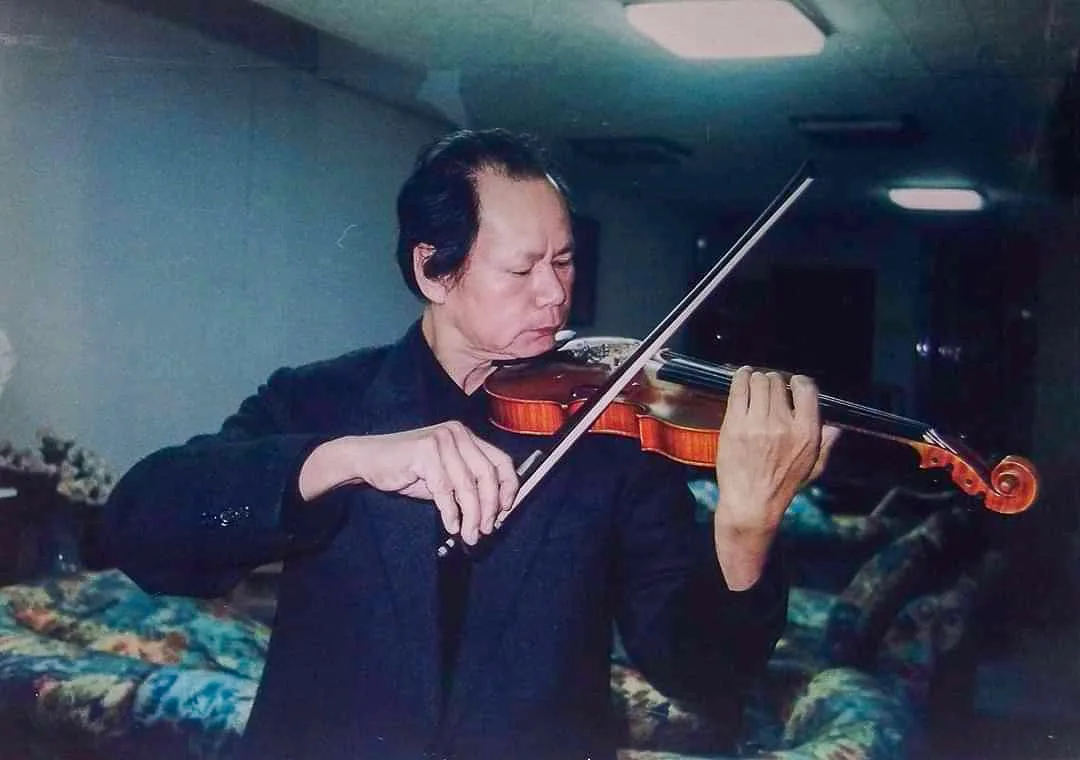

音樂的召喚

羅慶蘭是大湖公學校畢業生中,唯一考上台北師範的學生,與前中央研究院長李遠哲的父親李澤藩同學。李澤藩專攻美術,羅慶蘭專攻音樂,鋼琴彈得極好,作曲也有天分。在求學過程中,曾兩度受邀進入總督府演出,震驚全台。這樣的舞台,對於一個來自窮困鄉村的孩子來說,是夢境般的榮耀。

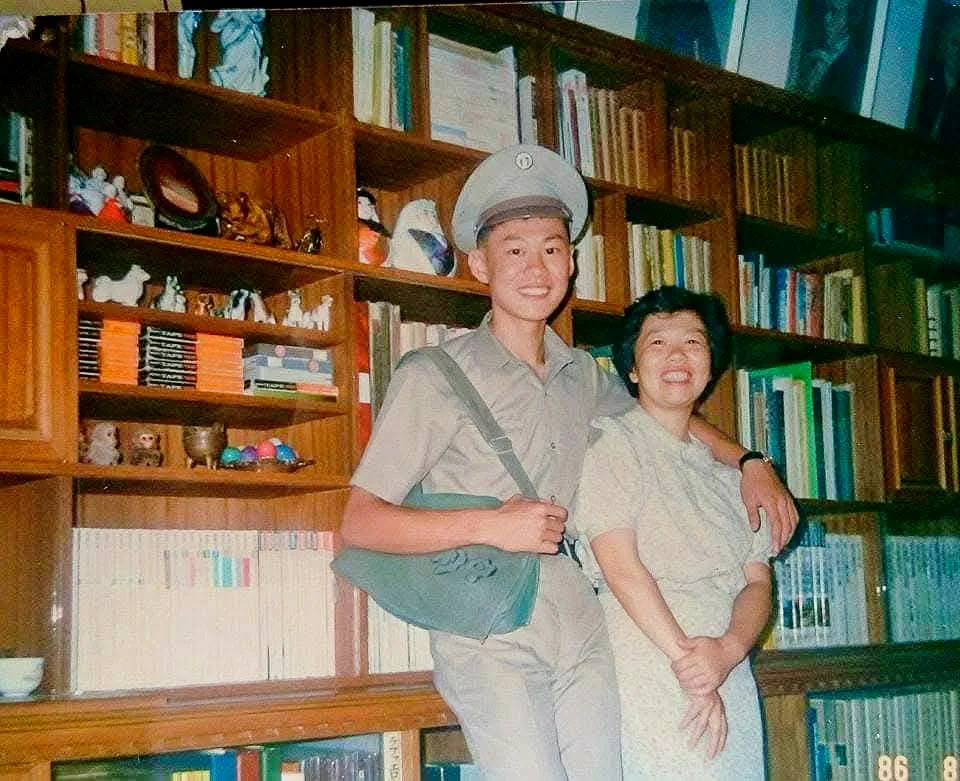

命運也因音樂而牽繫。當年借屋給羅家居住的地主之女陳玉招,比羅慶蘭小六歲。等羅慶蘭從台北師範畢業返鄉執教時,陳玉招才剛入學。她的課業,幾乎全是羅慶蘭親手教導。兩人的感情就此萌芽,成為台灣最早一對「師生戀」修成正果的佳話。當年家境清寒,兩人訂親時,僅以一碗糖水,雙方家長輪流各喝一口,就算完成儀式。這段簡樸卻堅定的婚約,映照出那個年代的純樸與辛苦。

教育與動盪

成家後,羅慶蘭投入教育,經歷苗栗、大湖、嘉義等地的教職。因才華出眾,很快升任嘉義大埔公學校校長。可惜好景不常,1947年二二八事件爆發,他恰在嘉義風暴核心。局勢混亂,他不得不攜家帶眷北逃,七個孩子中甚至一度差點把兩名女兒送人,只為求全家活命。

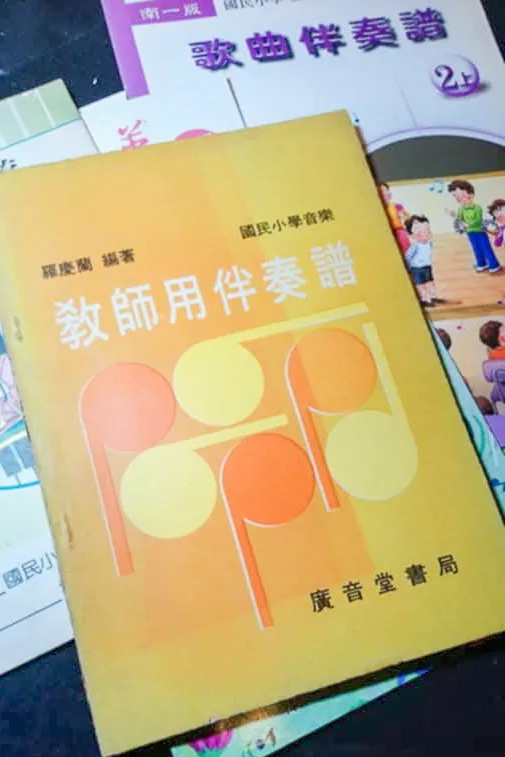

這段漂泊歲月,他暫時離開教職,轉而憑音樂專長創立「廣音堂書局」,編撰小學音樂教材,遍及全台。這套教材在當時影響深遠,幫助無數孩子在艱困時代仍能接觸音樂。

家族的傳承

隨著時局漸趨穩定,羅慶蘭一家在教育與藝術領域漸漸開枝散葉。妻子陳玉招不僅是生命中的伴侶,更是一路同行的支持者。

1958年,全家人在關西國小宿舍留下珍貴的全家福。照片裡,有依偎在母親懷中的小弟羅紹興(後來考進台大機械系,任職於台電直到退休);站在父母身後的大哥羅紹紳(曾任培英國中教務主任);大姐羅微嬌(中壢家商音樂老師退休);二姐羅微芳(蘆洲國小老師退休);三弟羅紹麟(德國弗萊堡大學博士,中興大學教授退休);四弟羅紹麒(台北工專畢業,新埔國中音樂老師退休);三妹羅澄珠(柏林藝術大學畢業,旅居德國);最小的羅淑貞則赴西班牙馬德里大學留學,曾任教於三軍大學與政治大學。

這張照片,不僅是家庭的縮影,更是那個時代台灣人奮鬥圖景的見證。從清苦到書香,從鄉村到世界,每一個孩子都承接了父母的堅毅與才情。

大時代的回望

羅慶蘭的一生,既有少年才俊的光彩,也有二二八逃亡的驚惶。他的人生彷彿在告訴我們:無論時代多麼殘酷,只要堅守教育與藝術,就能在亂世中留下不滅的火種。

他的故事,讓我們回望過去,亦提醒著現在。今日的台灣人,若能記得上一代走過的清貧與艱險,更該珍惜當下的自由與選擇。生活不是被動接受,而是必須自己去爭取。