【李台源、李宥妍/新竹報導】「一拜、再拜、三拜,今晡日奉飯(海陸腔:fung+ pon+)圓滿,祝福大家轉去平安賺大錢!」今年大學剛畢業、全台最年輕的傳統祭祀先生蔡碧桓,用道地的海陸腔客語唸著奉飯請神文,帶領關西東光里1、2、3鄰信眾完成今(28)天中午的奉飯儀式。特別的是,來自東光里2鄰的曾阿伯,將飯菜盛裝在竹簍中,用麻繩掛在扁擔兩側並擔在肩上。他說這些是阿公所留下來的,「古早㧡飯就是這樣!」

㧡擔奉飯(kaiˋ damˇ fung+ pon+)源自於1786年林爽文事件時,桃竹苗地區民眾不分族群,組成義勇軍保鄉衛土,未參戰的地方鄉親則用竹簍、竹籃裝著飯菜、糧草,以扁擔挑到前線「犒軍」。如今,鄉親祭拜因保鄉衛土而犧牲的義民,仍會準備熟食飯菜,讓義民爺可以像家人般享用。

在傳統文化日漸式微的今天,關西地方信仰中心太和宮在今年義民祭關西祭典區輪值期間,十五個里的居民堅持三餐請神奉飯。

「奉飯的雞肉一定要切。平常拜神都是牲禮、完整一隻雞,但我們拜義民爺就像拜祖先,會把雞肉剁好,因為義民爺跟我們的距離比較近。」今天中午輪值奉飯的東光里里民,將豐盛的飯菜擺滿太和宮廟內的三張大長桌。里民之一、關西詩社陶社總幹事徐玉鏡,熱心的介紹自己準備的飯菜。他說,除了雞肉要切,祭祀一定要奉酒、準備金銀財帛等不同種類的紙錢。他還準備了魚、菜、豬腳與香腸等冷盤,另外有一大籃水果。

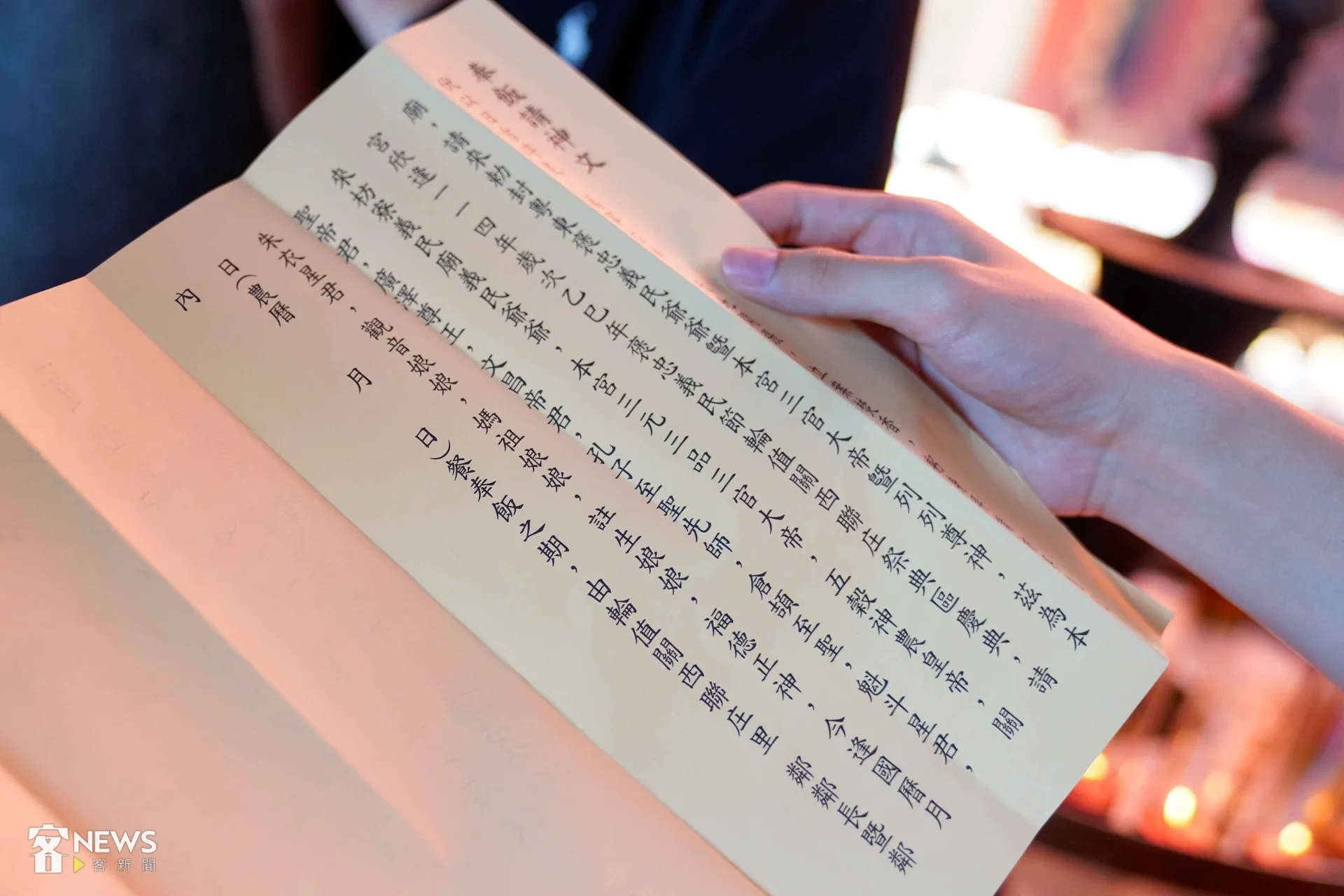

從義民祭前一個月開始,每日的辰時(上午7點)、午時(中午11點)以及酉時(傍晚5點),協助請神的「祭祀先生」蔡碧桓會用客語讀著奉飯請神文,並且唱名奉飯的里民,請義民爺前來享用餐點。他說,這些請神文早已記在腦中,也有一定的「公式」,但必須自己變化。

「 義民爺壯烈成仁後,我們事死如事生,一樣用犒軍的方式款待。」蔡碧桓說,客家人拜神一般會使用三牲,但對待義民爺則是維持生前「犒軍」的形式。傳統奉飯會準備五菜一飯,也有人會額外再準備一鍋湯,當地居民還有人會用剛好分成五格的五色盤盛裝飯菜,方便在早年交通不便時,用扁擔挑著前來祭祀。

蔡碧桓指出,太和宮奉飯請義民爺時,也會一起請主祀的三官大帝、五穀爺、觀音娘及三界爺等眾神。但其他地區如北埔,可能就只會請義民爺,這算是關西的一大特色。

家住關西客家後生蔡碧桓,平常擔任擇日館的「先生」,幫人看地理、看風水與擇日。蔡碧桓從16歲開始就對傳統祭祀感興趣,且主動參與各種廟宇活動,如今已十分熟悉各種祭祀流程。大學剛畢業的他,原本6月就要當兵,但今年為了參與義民祭的祭祀,特別申請延後入伍。

太和宮總幹事劉睿鴻說,今日中午負責奉飯的東光里是關西的第四大里,所以參與的人數眾多、非常熱鬧。這段期間大家有默契的排班奉飯,有賴鄰里長的宣傳協調,至於每天的熱絡程度,則與各鄰里的人口組成有關。

劉睿鴻舉例,如在鎮中心大樓社區,人口組成可能以外地移民為主,或是年輕人必須上下班,奉飯的人比較少;但傳統的社區非常重視奉飯,大家就非常踴躍。

劉睿鴻說,太和宮每年在農曆7月24日到26日的中元祭典也有奉飯習慣,不過今年配合義民祭典,在農曆7月20日(國曆9月11日)一併舉行,奉飯時間也拉長到一個月。至於為何太和宮選在農曆7月24日至26日進行中元祭典?劉睿鴻說已經不可考,但他強調,每年這三天居民一定會奉飯。

對於義民祭接下來的祭祀儀式,劉睿鴻說,義民祭太和宮的祭祀典禮將從農曆7月18日(國曆9月9日)晚間開始,農曆7月19日(國曆9月10日)下午會在關西鎮的長壽橋放水燈,同一天稍晚也會再到新埔義民廟再放一次。傍晚水燈牌會回到關西鎮上繞境「收孤」,指引孤魂野鬼來到太和宮,參與農曆7月20日(國曆9月11日)的普渡儀式。